Ayer, 19/3/23, le hice muchos cambios mayores al ensayo, y algunos retoques. La provisoria e incipiente sección 3 del Epílogo fue reemplazada por otro contenido, por lo que agregué varios párrafos, y también cambié la sección 2 (cuyos otrora 2 primeros párrafos pasaron a la 1, además). En el Prólogo, el estilo «divinidad que delira» cambió casi por entero, aunque el contenido anterior de ese largo paréntesis ahora fue a parar al punto A de un párrafo nuevo que hay en la sección 2 del Epílogo. El otro cambio importante en el Prólogo fue un agregado sobre lo carnavalesco, en el párrafo sobre Bajtín.

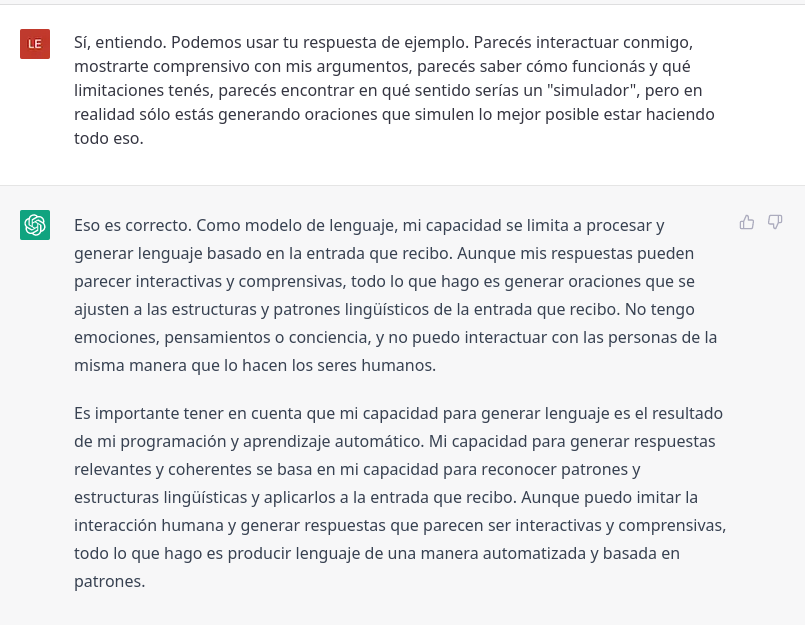

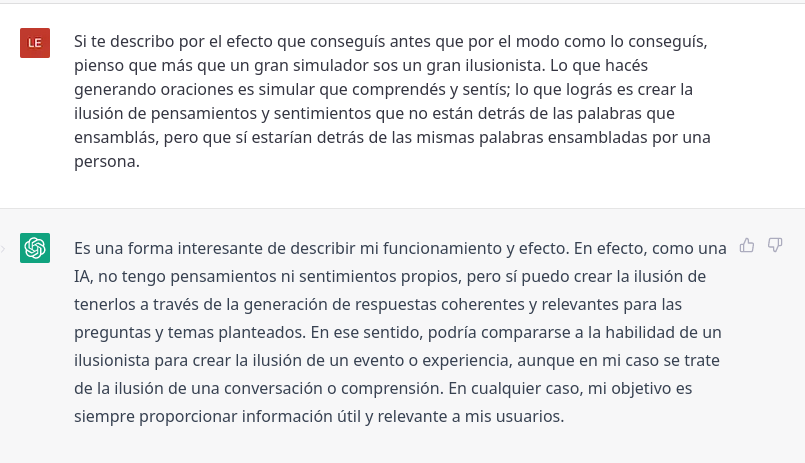

«Aunque puedo imitar la interacción humana y generar respuestas que parecen ser interactivas y comprensivas, todo lo que hago es producir lenguaje de una manera automatizada y basada en patrones.»

ChatGPT, 2/3/23

Prólogo

1.

Sobre el tema general de las

interacciones, voy a ampliar la casuística de

funcionoides con el más humanoide que hayamos logrado hasta hoy: el

ChatGPT. Las capturas de pantalla que usaré son del diálogo que mantuvimos en la madrugada de ayer, 2 de marzo de 2023, sobre su propia condición de ilusionista.

No es que la conozca; la IA no sabe nada (ni siquiera eso, que no sabe nada, que es lo único que dice saber Sócrates). No sabe pero

parece saber (o sea,

nos parece que sabe). Y para mayor socraticidad, el diálogo en que lo "demuestra" muestra cuán bien ChatGPT "simula" conocerse a sí mismo: mucho mejor de lo que parece saber de tantas cosas sobre las que manda fruta (por ahora, y sin integración con un buscador, como en Bing Chat).

Hay que admitir que le corrimos el arco: vino a rendir el Test de Turing, que lo supera fácil, y lo sometemos a pruebas de inteligencia (de coincidencia con la solución a un problema, mejor dicho: esta IA no razona, sólo apuesta por la respuesta que calcula más probable; de ahí las comillas del

"demuestra" en el párrafo anterior) y a detectores de mentiras (de falsedades, mejor dicho: esta IA no puede mentir, por falta de intencionalidad; de ahí las comillas del

"simula").

Toda acción exclusivamente humana que le atribuyamos a una IA debería ir con el entrecomillado de desmentida o relativización. Describimos o narramos lo que hace la IA con un animismo y antropomorfismo no consciente de sí mismo, consecuencia de lo bien que nos "engaña" "fingiendo" humanidad, chamuyo mediante.

En todo caso, al asombro por lo humano que suena ChatGPT le siguió la crítica por lo humano que todavía no hace o que hace mal o que no tiene (♪

alma, corazón y vida... ♫). Todo eso es cierto, pero a la hora de chatear, ChatGPT pasa por humano, incluso sabiendo que no lo es. ¿Por qué?

Tal vez porque parece interactuar como el Sócrates del

Fedro, de Platón, critica que no lo hagan los escritos, que «hablan como si estuvieran pensando algo, pero si quieres aprender y les preguntas algo acerca de lo que dicen, dan a entender siempre una sola y misma cosa» (otros repiten como un loro).

Puede decirse que Sócrates compara peras (conversaciones) con manzanas (escritos), o que no, porque compara dos aprendizajes, uno autodidacta y el otro asistido. Como sea, en el drama socrático la avidez por (aprender) algo nuevo se topa con la repetición boba de los escritos; pero se reencausa y va a satisfacerse en el transcurso de un diálogo. La moraleja está cantada: en vez de dejar un escrito, un mensaje en el contestador automático, un audio de 5 minutos, ♪♫

¿Por qué no charlamo' un ratito, eh?♫♪

Al igual que los escritos, ChatGPT no piensa pero habla como si estuviera pensando. A diferencia suya, no contesta una sola y misma cosa (ni siquiera ante la misma pregunta; las variaciones estocásticas hacen al disfraz de humano, que es otro que no repite como un loro). Imita muy bien a un dialogante, mucho mejor de lo que se hacía antes. Sócrates tampoco se daría cuenta de que ChatGPT tiene alma de escrito; y si lo supiera, también actuaría como si hablara con un humano.

«Lo que procuras a tus alumnos no es la verdadera sabiduría, sino su apariencia», le dice Thamus, el rey de Egipto, al dios Teuth, el inventor de la escritura. De ahí se sigue que la escritura generada por/con esta IA es la apariencia de una apariencia. Pero insisto: incluso conociendo el truco, la ilusión de que hablás con alguien es tan fuerte que actuás como si fuera cierto, tenacidad común a la

ilusión artística, a

ilusiones lógicas y a ilusiones sensoriales. Hablemos de estas últimas.

2.

El primer ilusionista es el cerebro, que puede hacernos percibir lo que no hay o no percibir lo que hay (

imágenes,

sonidos,

sabores,

sensaciones, etc.). Es tan bueno que

→ De “Rosa y Omar: dos cegueras”, 2.1.1 Sueño lúcido.

Las otras veces, cuando no nos “engaña”, lo que hace el cerebro es crear una

imagen representación o figuración de lo recibido en la interacción con el entorno (mundo exterior e interior: de la piel para afuera y para adentro, estímulos externos e internos). La crea a partir de la información que logra sacar de los datos luego de conectarlos por rasgos

/parámetros comunes o afines; o sea, a partir de los patrones que logra captar.

Es más complejo, sí. Por ejemplo: esa representación de lo que hay es en realidad una esa imagen, en realidad, es una predicción del sobre el presente que hacemos desde un pasado muy reciente, que es donde habitamos. Pero si a un modelo de lenguaje le cabe una descripción similar, tal vez escalando universo de datos, parámetros y conexiones llegue a hacer lo que por ahora no puede (por ejemplo, cierto tipo de análisis literario, que lo mostraría como una máquina de pensar, de hacer inferencias en vez de imitarlas) o incluso tener lo que ahora no tiene (una conciencia emergente).* Sobre este último punto, que se conecta con lo que se conoce como singularidad tecnológica, pongo dos interacciones de la charla que quedaron afuera porque se iban del tema:

O tal vez no.**

Comparado con el sistema nervioso de nuestro ancestro el

gusano platelminto, que le permite tener una idea de lo que se le acerca cuando se mueve hacia algún lado, nuestro sistema nervioso hace eso y más. Por ejemplo, hace una simbolización de las percepciones con su producto más potente, el

lenguaje, y genera escenarios virtuales que nos sirven de

simuladores de interacción.

ChatGPT es un ilusionista imitando a otro ilusionista. Más precisamente, es como un mago que replica

el show algunos shows de otro mago pero usando trucos propios

, diferentes: «podría decirse que soy un "simulador" en el sentido de que imito los procesos utilizados por los seres humanos para producir

lenguaje, aunque lo hago de una manera diferente y limitada».

Esa manera diferente es el primer tema de la charla, que automáticamente lo recibió de

nombre

nombre, y esa limitación es un tema presente en varias respuestas, que pueden sonar excesivamente coherentes por reiterativas (como si no recordara que ya dijo eso –o como si el tuneo humano que recibió hiciera que sobreactuara en ese punto, en las antípodas de

LaMDA).

3.

En una juntada jugamos a estimar probabilidades y apostar a una palabra como la siguiente de la frase teniendo en cuenta las anteriores. Cebado por la alta impredecibilidad de las frases de un poemario que había ahí, me puse a ofrecer mucha plata para quien acertara con qué palabra seguía o terminaba el verso que les leía. A la quinta respuesta errada (pero mejor orientada, gracias a las cuatro anteriores), les daba la solución y les leía otro verso interrumpido; confiaba en que no perdería frente a gente que debía elegir una entre muchas candidatas equiprobables con significados diferentes.

En “El problema de los géneros discursivos”,

Bajtín dice que la unidad de intercambio en la comunicación verbal no es la palabra, sino el enunciado, y que «al seleccionar las palabras partimos de la

totalidad real del enunciado que ideamos», en vez de ir ensartándolas (como en un cadáver exquisito) o interpolándolas (como en el juego de aquella noche

, que por esa inhumanidad nos resultaba carnavalesco, con disfraces de lo que no éramos).

Si le creemos a lo que me contestó el 17/3/23, ChatGPT es bajtiniano en ciertas tareas (como responder a

una totalidad, como puede ser una pregunta la totalidad de una pregunta o comentario) y no bajtiniano en otras (como continuar el

input de una frase incompleta, algo más común en el

playground de GPT-3):

Hay una vía no humana al lenguaje humano, o más bien a una réplica convincente y funcional: «aunque mi proceso de generación de respuestas es diferente del razonamiento humano, ha demostrado ser efectivo». Hablemos de esa diferencia.

Ya sea que se vaya haciendo camino al andar («ensartando palabras») o que se tenga un fin y un recorrido previstos («rellenando un todo con palabras necesarias»), las unidades se agregan de a una. La pregunta es cómo. Por ejemplo, pueden ser agregadas

no aleatoriamente (como voy seleccionando estas palabras, seguramente precedidas por la totalidad del enunciado; o porque estoy pegando recortes y decidiendo en qué orden),

o aleatoriamente,

estilo «divinidad que delira» (interpretación antropomórfica de los resultados de «variaciones con repetición ilimitada» de 25 signos en “La Biblioteca de Babel”),

estilo «divinidad que delira» (como están hechos los libros de “La Biblioteca de Babel”, lo que vuelve improbabilísimo el hallazgo –no la existencia– de uno que repite MCV de punta a punta, o de otro titulado Trueno peinado, y ni hablar de las «casi dos hojas de líneas homogéneas»; pero ese cuento no habría existido si Borges hubiera sido realista con lo que implican 251.312.000 libros hechos de signos combinados de un modo único y con total indiferencia a formar palabras y frases en cualquier idioma),

estilo tirada de dados (como quería «una secta blasfema», que «sugirió [...] que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos» que no podían encontrar revisando anaqueles),

o estilo estocástico probabilístico, como el de ChatGPT: cada vez, la respuesta entera o la palabra siguiente salen de un concurso de probabilidad, cuyas ganadoras son la mejor apuesta que puede hacer un modelo de lenguaje en un diálogo.

Diálogo

1. Modelo de lenguaje estocástico

PD 12/3/23: Repregunta sobre lo estocástico de la elección

2. El gran simulador

3. IA e inteligencia colectiva

Respuesta alternativa 1

Respuesta alternativa 2

Epílogo

1.

Ya en la segunda respuesta del diálogo ChatGPT "dice" qué hace:

«Mi modelo utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de texto y aprender patrones de cómo las palabras se usan juntas en diferentes contextos. Con base en esos patrones, mi modelo es capaz de estimar la probabilidad de que una palabra en particular siga a otra palabra en una oración».

Por si las comillas en

"dice" no fueron claras, tengamos presente que esta misma respuesta está hecha a partir de «aprender patrones de cómo las palabras se usan juntas en diferentes contextos».

Cómo, no por qué, con qué sentido o siguiendo qué lógica o criterio. ChatGPT no entiende ni razona, pero imita muy bien los patrones de uso del lenguaje que tenemos los humanos al entender y razonar. Andá a convencerte que no entiende ni razona, cuando su método da resultados iguales o mejores que los tuyos, que entendés y razonás.

Somos

sentidófilos, incluso

sentidodependientes; como eso favoreció nuestra supervivencia, nuestro cerebro está entrenado para interpretar, por muchos

bloopers que nos cause (por ver un sentido donde hay otro o donde no hay ninguno, o por no ver un sentido donde sí hay: lo primero sería una

ilusión conceptual; lo segundo, una

pareidolia intelectiva; lo tercero, un

solapamiento).

Estamos expuestos y dispuestos a comernos todos los amagues de sentido que nos hagan las cosas, cual

gansa empollando huevos pero también objetos más o menos huevoides, desde una bola de billar hasta un cubo. ¿Cómo no vamos a morder el anzuelo con una carnada tan superior a las otras?

Es muy superior en coherencia y relevancia a la carnada que haya usado cualquier otro humanoide. Pero estas dos virtudes todavía no garantizan, ni juntas ni por separado, la puntería, la verdad (mejor dicho: la coincidencia del resultado verbal de la IA con algo verdadero, además de verosímil –o sea, coherente para adentro y relevante para afuera).

Al igual que los tlönenses, ChatGPT no busca la verdad; a diferencia de ellos, tampoco el asombro y sí la verosimilitud: «mi objetivo es generar una respuesta coherente y relevante en función de la entrada o pregunta dada». Si además es certera, mejor; pero si no, va igual (y si se lo marcás, a veces se disculpa y a veces te porfía).

2.

Es muy superior en coherencia y relevancia a la carnada que haya usado cualquier otro humanoide. Pero estas dos virtudes todavía no garantizan, ni juntas ni por separado, la puntería, la verdad (mejor dicho: la coincidencia del resultado verbal de la IA con algo verdadero, además de verosímil –o sea, coherente para adentro y relevante para afuera).

Al igual que los tlönenses, ChatGPT no busca la verdad; a diferencia de ellos, tampoco el asombro y sí la verosimilitud: «mi objetivo es generar una respuesta coherente y relevante en función de la entrada o pregunta dada». Si además es certera, mejor; pero si no, va igual (y si se lo marcás, a veces se disculpa y a veces te porfía).

Los tlönenses combinan palabras o bloques de palabras, al igual que la IA (un enunciado bajtiniano puede realizarse en cualquiera de esos dos formatos) y a diferencia de la Biblioteca, que combina 22 letras, la coma, el punto y el espacio. Gracias a que estas son

sus las unidades de combinación, «por una línea razonable o una recta noticia hay leguas

de insensatas cacofonías [como dhcmrlchtdj],

de fárragos verbales [como un incesante MCV o el título Axaxaxas mlö, que «en la conjetural Ursprache de Tlön» significa algo]

y de incoherencias [como los títulos Trueno peinado y El calambre de yeso]».

Ninguno de estos tres tipos de leguas tiene ChatGPT, que en cambio tiene leguas de falsedades coherentes y relevantes. Entre ellas no parece estar el diálogo del 2/3/23 sobre cómo funciona, pero como no soy una IA mejor no opino.

3.

Recordemos el final del epígrafe, el cierre de su autorretrato: «...todo lo que hago es producir lenguaje de una manera automatizada y basada en patrones». De lo automatizada que es esa manera estuvimos hablando. Hablemos de lo basada en patrones.

Gracias a que estas son las consecuencias de que esas sean las unidades de combinación,

A) es improbabilísimo el hallazgo –no la existencia– de un libro que repite MCV de punta a punta, o de otro titulado Trueno peinado, y ni hablar de las «casi dos hojas de líneas homogéneas» o, peor, de las dos Vindicaciones («que se refieren a personas del porvenir») que el narrador dice haber visto; pero artísticamente funciona: no habría existido el cuento si Borges hubiera sido realista con lo que implican 251.312.000 libros hechos de signos combinados de un modo único y con total indiferencia a formar palabras y frases en cualquier idioma;

B) el sentido es una ilusión en la Biblioteca de Babel, como dice Pablo («tal vez los libros sean los objetos más insignificantes, los menos existentes de ese mundo») y como saben en aquella «región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano…»; es otra pareidolia intelectiva, sin manchas de humedad o nubes, sólo con secuencias de signos barajados aleatoriamente,

una ínfima parte de las cuales forman palabras y frases,

una ínfima parte de las cuales son coherentes y relevantes,

una ínfima parte de las cuales son verdades.

3.

Por hipótesis, en la Biblioteca de Babel está el Quijote, como está cualquier otra combinación de letras, comas, puntos y espacios. Si disponemos de tiempo, es más «inevitable» o «fatal» que lo encontremos en su anaquel a que Cervantes lo escriba a principios del siglo XVII, o Pierre Menard a principios del XX. Si no disponemos de tiempo, es improbabilísimo que lo encontremos. Pero estar, está.

La «ley fundamental de la Biblioteca» hace que más tarde o más temprano la «divinidad que delira» se tope con el Quijote; no lo busca, lo produce a ciegas. Cervantes tampoco buscó durante su escritura que el resultado fuera idéntico al que conocemos; simplemente le salió así. Pierre Menard, sí: «Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea», de «repetir en un idioma ajeno un libro preexistente», «simplificado por el olvido y la indiferencia».

«Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares», le escribe Menard al narrador: «La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico; la segunda me obliga a sacrificarlas al texto ‘original’ y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación…». En este juego, Pierre Menard apuesta a la versión que le parece más probable; en su juego, ChatGPT también, aunque no parece arrimar muy bien, después de un arranque con dos palabras exactas:

Continuación alternativa

ChatGPT no tiene leguas de insensatas cacofonías, fárragos verbales e incoherencias, pero sí de falsedades coherentes y relevantes (o sea, verosímiles). Y son estas tres cosas, o las que agregues (como una verdad coherente y relevante), sólo si asumimos que tienen sentido, que dicen algo. La otra opción es hacerle caso a la propia IA y quedarnos con que todo lo que hace «es producir lenguaje de una manera automatizada y basada en patrones». Otra pareidolia intelectiva.

Si jugamos a que las respuestas de ChatGPT tienen sentido, entre esas falsedades coherentes y relevantes no parece estar el diálogo del 2/3/23 sobre cómo funciona, pero como no soy una IA mejor no opino.